Un gioco di squadra, quello messo in atto dal gruppo di ricerca del Laboratorio di Ecologia Applicata e Sistemi Dinamici dell'Università di Napoli, coordinato dal prof. Stefano Mazzoleni e dal professionista italiano Franco Saccocci. A fronte di anni di ricerche ed esperienza sul tema della stanchezza del suolo, il gruppo sta portando a termine con successo le prime fasi di una sperimentazione innovativa sugli impianti di actinidia.

L'obiettivo della sperimentazione è quello di trovare una soluzione rapida ed efficace alla moria, che non preveda l'espianto e il reimpianto su nuovi portainnesti. I primi risultati mostrano con grande chiarezza che una soluzione per il recupero di impianti colpiti dalla moria del kiwi esiste ed è praticabile. Trattasi di un interessante contributo riportato qui di seguito, in esclusiva per i nostri lettori. Nelle prossime righe, il lavoro completo.

In pochissimi anni, il fenomeno della moria del kiwi ha assunto dimensioni di portata nazionale. Quest'anno, l'impatto in diverse aree di produzione è stato devastante e rischia di compromettere la sopravvivenza di molte aziende che operano nella filiera.

Come dimostra la recente discussione, organizzata da gruppi di lavoro della Società di ortoflorofrutticoltura italiana (SOI), nel webinar intitolato "Ciclo dell'acqua e Moria dell'actinidia" e la recente audizione alla 9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, l'interesse scientifico ed istituzionale al problema è in forte crescita.

Fino a oggi le spiegazioni proposte per il fenomeno si sono concentrate su problematiche di drenaggio e ristagno idrico o sull'insediamento di microorganismi patogeni: fattori che comprometterebbero le funzionalità dell'apparato radicale, arrivando a causare il collasso della pianta, specialmente quando vi è la concomitanza di temperature estive elevate. Tale spiegazione è suffragata dalla scarsa resistenza delle piante a condizioni di ristagno idrico e dalla cattiva gestione irrigua riscontrata in molti impianti.

Tuttavia, come osservato dagli stessi agricoltori, quest'interpretazione risulta in contrasto con il fatto che la moria abbia iniziato a manifestarsi così fortemente solo negli ultimi anni, peraltro in concomitanza con una generale razionalizzazione della gestione idrica. Allo stesso tempo, le diverse prove effettuate riguardanti cambi di regimi e sistemi di irrigazione o sistemazioni del suolo per favorire il deflusso, non sono riuscite a invertire il deperimento degli impianti e solo in alcuni casi hanno permesso di rallentarne il decorso.

In questo articolo si presentano i risultati preliminari di una sperimentazione innovativa, in corso presso alcune aziende della provincia di Latina, condotta dal laboratorio di ecologia applicata coordinato dal prof. Stefano Mazzoleni (Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli) in collaborazione con l'agrotecnico Franco Saccocci, per il recupero di impianti di kiwi fortemente interessati dalla moria.

L'approccio alla base della sperimentazione è il frutto di più di 20 anni di esperienza sul tema della stanchezza del terreno ed è strettamente riconducibile all'esperienza e agli insegnamenti del prof. Franco Zucconi, recentemente scomparso, di cui sia il prof. Mazzoleni sia l'agrotecnico Saccocci sono stati allievi.

Proprio il tempismo con cui la moria ha iniziato a manifestarsi - a circa trent'anni dalla diffusione della kiwicoltura in Italia - spinge invece a ricondurre il fenomeno a una condizione di stanchezza del terreno: termine "impiegato, tradizionalmente, per indicare l'inospitalità del suolo alla ripetizione di una singola coltura. Il declino della vitalità che ne deriva è limitato alla specie in oggetto e influenza meno, o non interessa, specie diverse soprattutto se botanicamente lontane. Il declino della pianta riflette un'incapacità a nutrirsi (distrofia) sotto l'azione congiunta di stress e della presenza di tossine nel terreno […]" (Zucconi 2003)

Per tutte le colture interessate da casi di stanchezza, la sintomatologia è pressappoco la stessa: crescita stentata, maggiore suscettibilità ad attacchi patogeni e parassitari, necrosi radicale e disseccamento degli apici e delle foglie. Decorso inizialmente lento, poi sempre più rapido, accentuato dallo squilibrio trofico e microbiologico del suolo, dal ristagno idrico e da periodi di forte caldo.

Il ristagno idrico è evidentemente in grado di accentuare il problema, ma non rappresenta il vero fattore scatenante, così come gli attacchi patogeni sembrano seguire, piuttosto che causare, lo stato di indebolimento delle piante in condizioni di stanchezza.

Se già in tempi antichi era chiaro che la stanchezza del terreno era il risultato della ripetizione della stessa coltura nello stesso suolo per troppo tempo, solo recentemente è stato possibile definire la principale causa del fenomeno.

Come scoperto dal gruppo di ricerca coordinato dal prof. Mazzoleni, la molecola alla base dell'autotossicità - termine coniato dallo stesso Zucconi - è il DNA extracellulare (self-DNA) rilasciato durante la decomposizione dei residui colturali. L'accumulo del DNA della specie coltivata induce una riduzione di efficienza delle radici sottili (assorbenti) che è alla base dei segni di deperimento visibili sulle chiome (Fig. 1). Questi vengono erroneamente interpretati come disseccamento causato da carenza d'acqua e inducono ad aumentare l'irrigazione, causando condizioni asfittiche certamente peggiorative per lo stato della pianta. In tali condizioni di indebolimento, diversi patogeni attaccano e si propagano più facilmente e vengono quindi confusi con il fattore causale del fenomeno.

Figura 1 - Rappresentazione schematica delle interazioni tra pianta, suolo e self-DNA. (tradotto da Cartenì 2016). - Clicca qui per un ingrandimento dell'immagine.

Figura 1 - Rappresentazione schematica delle interazioni tra pianta, suolo e self-DNA. (tradotto da Cartenì 2016). - Clicca qui per un ingrandimento dell'immagine.

Una prova indiretta del fatto che la stanchezza sia indotta dall'accumulo del self-DNA della coltura è data dalla distribuzione spaziale del fenomeno. Il DNA presente nel suolo, essendo solubile in acqua, tende a spostarsi secondo le linee di flusso (definite dalla topografia del campo e dai sistemi di drenaggio presenti), così, nel caso di una coltura perenne monospecifica, le piante a valle soffriranno maggiormente dell'accumulo di stanchezza come conseguenza della ridistribuzione del DNA nel terreno (Fig. 2).

Figura 2 - Schematizzazione concettuale della distribuzione della stanchezza di una specie a causa del gradiente di accumulo del self-DNA nel suolo e percentuali di disseccamento rilevate su filari ortogonali alla linea di pendenza nell'impianto sperimentale di Latina.

Figura 2 - Schematizzazione concettuale della distribuzione della stanchezza di una specie a causa del gradiente di accumulo del self-DNA nel suolo e percentuali di disseccamento rilevate su filari ortogonali alla linea di pendenza nell'impianto sperimentale di Latina.

La scoperta dell'associazione tra self-DNA e stanchezza del terreno, oltre a spiegare la netta specificità tossigena dei residui colturali e quindi la ragione profonda dei benefici delle rotazioni colturali, può fornire indicazioni puntuali sulla gestione e la prevenzione del problema.

Comprendendo le vere ragioni del fenomeno della moria, il recupero degli impianti – non solo nel caso del kiwi – è possibile anche in stati di declino accentuati, senza ricorrere al reimpianto e al cambio dei portainnesti, all'uso intensivo di fitofarmaci o a sterilizzazioni del suolo, ma lavorando su opportune fertilizzazioni organiche mirate al riequilibrio della funzionalità del microbioma presente nel suolo.

In particolare, è necessaria una rielaborazione della conduzione agronomica che comprenda: riduzione dell'uso di concimi minerali e di agrofarmaci (compresi i prodotti rameici), razionalizzazione dell'irrigazione, gestione (e non eliminazione) della vegetazione spontanea e apporto di diversi tipi di sostanza organica per ristabilire la complessità e l'eterogeneità ecosistemica, non prescindendo da un'attenta analisi degli impianti e dello stato delle piante, delle condizioni ambientali (pedologiche, microbiologiche, orografiche e microclimatiche) e, soprattutto, della storia agronomica ed ecologica dell'appezzamento.

Negli impianti trattati si sta ricorrendo a formulati di materiali di origine naturale, appositamente studiati ed elaborati in base alle diverse condizioni aziendali. Il loro corretto utilizzo è in grado di ristabilire molto rapidamente l'equilibrio trofico e la compatibilità suolo-pianta, riattivando il nutrimento delle colture e aumentandone la resistenza a patogeni e parassiti. L'approccio e la tecnica sono stati elaborati e perfezionati negli anni dallo stesso Saccocci con il supporto del prof. Zucconi, e sono tuttora in fase di sviluppo e perfezionamento con la supervisione del gruppo di ricerca del prof. Mazzoleni.

La prima sperimentazione è iniziata nel mese di luglio su un impianto di 4 ettari in provincia di Latina. Tale impianto è stato scelto perché caratterizzato da una pendenza di scolo delle acque leggera e uniforme, tale da rendere il gradiente dei diversi stadi della moria particolarmente evidente (Fig. 2): con piante già espiantate a valle e piante con sintomi lievi dal lato opposto.

I primi risultati sono stati altamente significativi dimostrando, già a partire dalla seconda settimana d'intervento, che anche piante in avanzato stato di disseccamento sono in grado di costituire nuovi getti e riformare un fitto capillizio radicale. Dopo solo un mese dal primo intervento (Fig. 3) l'impianto appariva in condizioni decisamente migliori, con ripresa di colore verde intenso nelle foglie con margini disseccati ma non ancora cadute e, soprattutto, con numerosi nuovi germogli sui rami defogliati e interruzione del deperimento e cascola dei frutti. Questi evidenti segni di ripresa corrispondevano in ogni caso a formazioni di nuovo fitto capillizio radicale localizzato nelle zone di trattamento nel suolo.

Figura 3 - Condizioni dell'impianto prima della sperimentazione (foto a sinistra) e a circa un mese dal primo intervento (foto a destra). La ripresa è più rapida nelle piante in stato di maggior sofferenza (foto in alto).

Figura 3 - Condizioni dell'impianto prima della sperimentazione (foto a sinistra) e a circa un mese dal primo intervento (foto a destra). La ripresa è più rapida nelle piante in stato di maggior sofferenza (foto in alto).

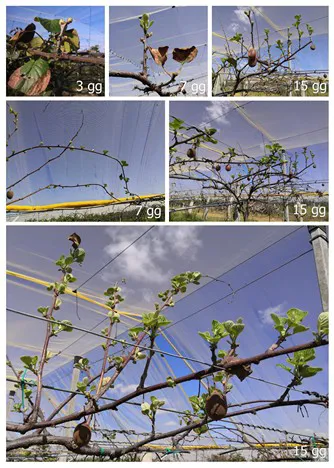

Una seconda sperimentazione, iniziata nel mese di agosto su 6 ettari sempre in provincia di Latina, ha confermato gli stessi risultati, con piante che risultano in piena ripresa vegetativa, a distanza di soli 15 giorni dall'inizio dei trattamenti (Fig. 4).

Le ricerche stanno ora proseguendo presso diverse strutture del Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di Napoli con approfondimenti di tipo metabolomico, indagini di caratterizzazione della sostanza organica e studi metagenomici sul microbioma del suolo, al fine di produrre dati e pubblicazioni scientifiche sul tema della stanchezza del suolo in actinidicoltura.

La sperimentazione presentata in questa comunicazione, sebbene preliminare agli studi di approfondimento ancora in corso, presenta un grado di successo tale da rendere opportuno e urgente proporre la metodologia sperimentata come possibile soluzione al grave problema della moria.

La sperimentazione presentata in questa comunicazione, sebbene preliminare agli studi di approfondimento ancora in corso, presenta un grado di successo tale da rendere opportuno e urgente proporre la metodologia sperimentata come possibile soluzione al grave problema della moria.

(Figura 4, a lato - Condizioni dell'impianto nelle prime due settimane dall'inizio del trattamento. - Clicca qui per un ingrandimento dell'immagine

Risulta chiaro che fenomeni come la moria del kiwi possono essere compresi nella loro generalità solo in una visione ecosistemica del sistema pianta-suolo in cui il modello di accumulo, del self-DNA rappresenta il processo alla base dell'instaurarsi delle condizioni negative di stanchezza del terreno. Tutte le manifestazioni osservate associabili a problematiche di irrigazione, carenza nutrizionale, attacchi patogeni vanno quindi reinterpretate come conseguenze e non cause dello stato autopatico delle piante in condizioni di stanchezza.

A cura di Mauro Moreno, Franco Saccocci, Mauro Senatore e Stefano Mazzoleni.

Per maggiori informazioni:

Email1: stefano.mazzoleni@unina.it

Email2: saccocci.franco@gmail.com